广西有一种风俗,凡是过传统节日都要祭拜社公社母,这是真的吗?社公社母除了广西其他地方都没有吗

是有这回事,不过我有这样的疑问。说我迷信又不十分信,说我不迷信却又敬奉祖先。而社公社母之类,是人们自已立在那里的,现代的所谓“法师"有法力请神到那里吗?看见那些制作艺人,拿一些粘土,用双脚踩练,大汗滴滴而下和坭造成,如真有佛愿意付在么肮脏的坭坯里吗?见过一个从朝鲜战场转业的志愿军,他从来不拜神佛,连他的祖宗上人也不拜,而他子孙20多个,有一个还是企头呢!信与不信呢?

是真的。社公社母是对土地神的人性化尊称。其实在山中是山神,在乡中是社神,在水里是河神,有龙脉上是龙神,在田地是土地神,在灶头是灶神,在老树是树神,现在统称:土地神或土地公。土地神是以农耕为主的中国汉人一万年前就敬奉的神明了。汉人南迁时就有:一头挑着祖宗,一头挑着神明。客家人又有:宁丢祖宗田,不丢祖上神之说。所以才有客家人凡节必祭社公、社母的传统,

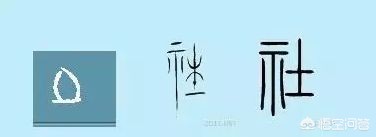

"社"的崇拜,自古就有,不独是广西的特有,先看看甲骨文中的"社":

其形象是一个山形,看上去和石头差不多。有时候去到南方的一些村落,会发现村头或者大榕树下都会"简陋"地立块稍带菱形的石头,在颈部绑块红布,背后用石头砌成半圆形,当地人就称它为"社王",其形状大致和甲骨文的"社"差不多。

当地的村民说,这是村子的"保护神",也能保佑风调雨顺、五谷丰登,所以遇到家有喜事或一些当地的民俗节日,都会带上贡品到"社王"前祈福。

《论语》中记录了一段对话,是鲁哀公问宰予需要以什么为社树,宰予说:"夏朝是用松树,商朝用柏树,周朝用栗树。"

周朝规定,每十五户人家,就要立个"社",并在"社"的周围种上适合的树木。这种风俗延续到现在,村落的"社"多数是立在大树下,在南方,多数是在老榕树下。

"社"是神灵崇拜,祠堂是祖先崇拜,共同构成了村民的精神信仰。

谢谢邀请!

祝您愉快!

我是广西的,我真没听说过要祭拜社公社母的,可能是我孤陋寡闻。我们这边是祭拜天地完了就是祭拜列祖列宗再然后是门神灶王爷就结束了,可能是部分区域是这样,每个地方的民俗都不一样,不能以偏概全,毕竟多了解总是好的。

谁知道春社是在啥时间?春社又指什么呢

春社的时间为立春后的第五个戊日,约为春分前后。在民间,也有二月初二,二月初八,二月十二,二月十五之说。在甲骨文中便有对春社的记载,距今已有两千多年的历史。

春社是中国最为古老的民俗节日之一。早在商、西周时期就盛行了。如青年男女邀约聚会等。后来随着社会发展延革,主要用来祭祀土地神。

春社日,一般在农历立春后第五个戊日做为春社日,拜祭社公(土地神)和五谷神,祈求丰收。春社是最为古老的中国传统民俗节日之一,在商、西周时期,是男女幽会的狂欢节日,而后来则主要用于祭祀土地神。春社的时间一般为立春之后的第五个戊日,约在春分前后,但在中国民间也有二月初二、二月初八、二月十二、二月十五之说。春社在甲骨文中就有相关的记载,距今已有两千年以上的历史,在元朝以前,在中国一直都是一个非常重要的传统节日。在中国大陆北方部分地区的二月二龙抬头节中,亦有部分民俗沿袭自春社。关于春社的兴衰过程,有学者将其归结为“起源三代,初兴于秦汉,传承于魏晋南北朝,兴盛于唐宋,衰微于元明清。

春社开始主要用于祭祀,慢慢转化为娱乐性的文化活动。陆游《游山西村》有“萧鼓追随春社近”的诗句,这时候已经是娱乐的成分要大于祭祀了。鲁迅先生的《社戏》,描写的就是春社搭台唱戏的场景。一群少年为了看社戏,自己划船大老远去看社戏,可见春社是多么热闹了。

春社chūn shè

古時於立春後第五個戊日為春社。於此日祭祀土神,以祈農事豐收。禮記.明堂位:「是故夏礿、秋嘗、冬烝、春社、秋省,而遂大蜡,天子之祭也。」宋.陸游.遊山西村詩:「簫鼓追隨春社近,衣冠簡朴古風存。」

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号